規約

苦楽園大丸地区道路管理組合は、西宮市苦楽園三番町、四番町地区において住宅地を開発分譲し地区内の道路、急傾斜地などの不動産及びガードレールなどの付帯設備(以下「共有不動産等」)および水道設備を所有、管理していた大丸土地株式会社(以下「大丸土地」)が2001年に倒産後、安全で快適な生活を保持するために大丸土地が分譲開発した地域の購入者が同年に設立した「苦楽園大丸地区水道道路管理組合」(以下「水道道路管理組合」)が前身である。水道道路管理組合は破産管財人から無償譲渡を受けた水道設備一式とその管理を、地権者の合意と金銭負担の下で西宮市への移管後、現在の「苦楽園大丸地区道路管理組合」(以下「当組合」)に改称した。

一方地区内の共有不動産等をすべての地権者の共有名義とする事はその数の多さから現実的ではなかったため、当組合の下に有限会社苦楽園大丸地区管理会社(以下「有限会社」)を設立し有限会社名で共有不動産等を登記した。しかしながら、共有不動産等の管理責任は、共有不動産等(主に私道)の利用者である当組合およびその構成員(=組合員)にあるという認識で現在に至っている。

この規約は2005年に定められた「苦楽園大丸地区道路管理組合会則」に代わり道路管理組合のルールを定めたものである。

第1条(名称)

当組合を「苦楽園大丸地区道路管理組合」)、構成員を組合員(以下「組合員」)と称する。

第2条(事務所)

当組合の事務所を会長住所地内に置く。

第3条(組合の目的)

当組合の主な目的は次の2つである。

1有限会社が所有する共有不動産等の維持、管理

2有限会社の共有不動産等の全部または一部を地方自治体に寄附し、私道等の公道等への移管を実現する事

当組合は前項1、2の目的を達成するため以下の事を行う。

・共有不動産等の維持管理および補修

・公道への移管のために必要な情報の収集、行政など関係機関との交渉

・組合員への必要な情報の提供、組合員からの要望の吸い上げ

・組合費等の徴収とその管理

・その他目的達成に必要と思われる活動

第4条(当組合管理地区)

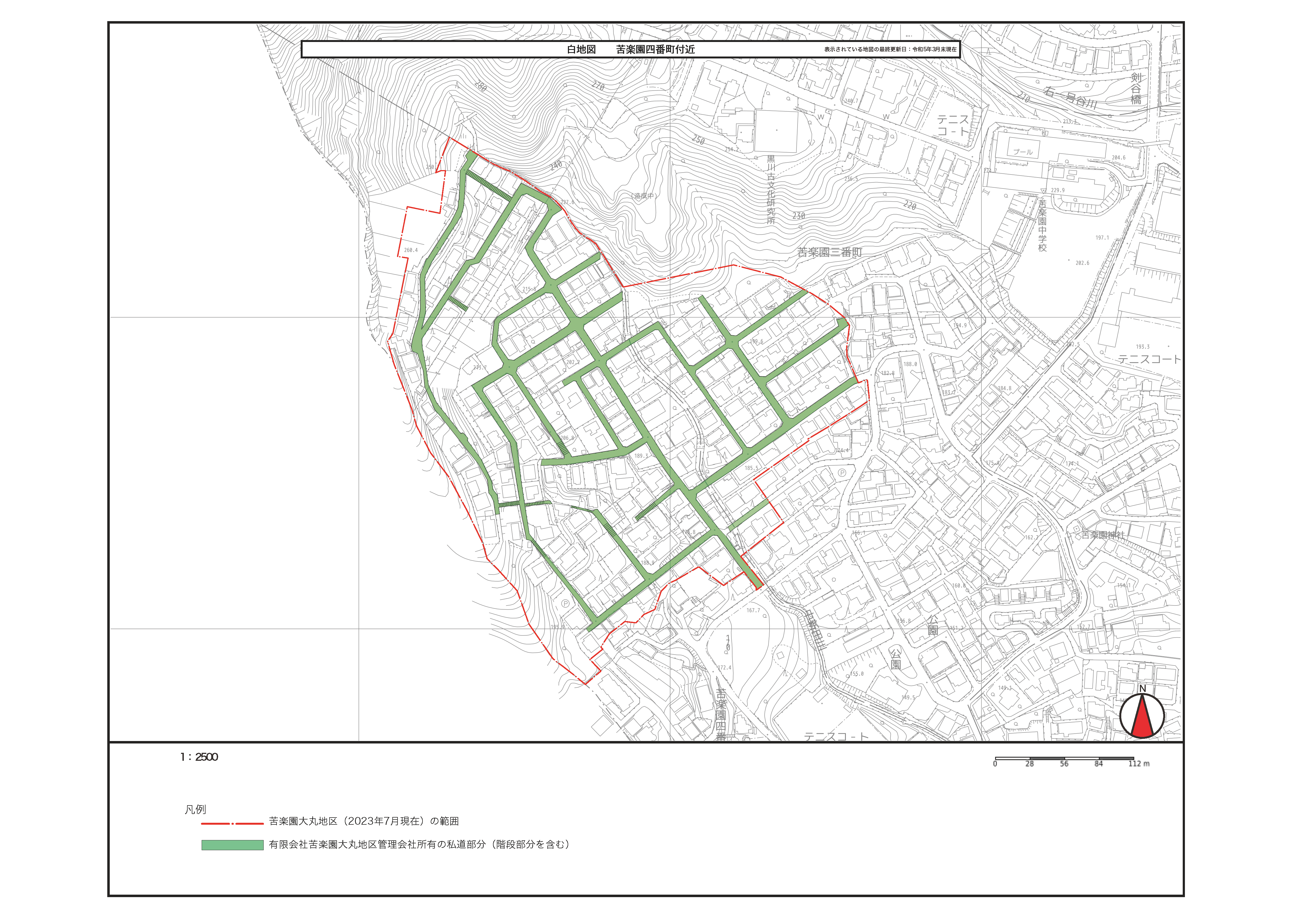

当規約添付地図上で苦楽園大丸地区と記されたエリアを当組合管理地区とする。ただし、当組合管理地区の範囲は今後の分譲開発等による住居や道路の形状の変化で変動する場合がある。

第5条(組合員)

当組合管理地区の土地の所有者の内、以下の1、2のいずれかまたは両方に該当する個人、団体をさす。

- 有限会社所有の道路(以下「大丸私道」、添付地図参照)に面して出入口を有する土地(住居、倉庫、駐車場、農地、住宅用地、空地など用途を問わない)の所有者

- 大丸私道を使わなければ、徒歩、車を問わず公道にアクセスできない土地(住居、倉庫、駐車場、農地、住宅用地、空地など用途を問わない)の所有者

- 現在、前項1、2に該当しない土地所有者でも、今後の分譲開発等による住居や道路の形状の変化により該当するようになった場合、当組合がその事実を把握した時点で組合員と認定する。

- 現在、前項1、2に該当する所有者が今後の分譲開発等による住居や道路の形状の変化により該当しなくなった場合は、当組合がその事実を把握した時点で“非”組合員と認定する。

- 所有土地が前項1、2に該当しない場合でも何らかの形で共有不動産等を利用している土地の所有者は組合員と認定する場合がある。

- 前項1、2に該当しない者でも、たとえば前項1、2に該当する者から委任を受けた者などの理由がある場合、組合員と認定する。

- 同一の土地を共有所有する場合、所有者の内、代表者1名のみを組合員と認定する。

ただし代表者が何らかの事情で組合員にならない場合、代表者以外の所有者を組合員として認定する。

第6条(組合員の権利と責務)

- 組合員または組合員が所有する土地等の賃借人は、大丸私道を日常的に利用する事ができる。

- 組合員は、組合員総会において議決権を行使できる。

- 組合員は当規約を理解し、遵守するものとする。

- すべての組合員は共有不動産等の維持管理の責任を負う。

- すべての組合員は第15条に規定された組合費等を支払うものとする。

- 第5条1項、2項の土地を所有(登記)した時点で自動的に組合員の資格と責務が生じるものとする。

- 新たに組合員になった者は、所定の届けに記入し速やかに世話人会に提出しければならない。

- 土地の売却、相続等で組合員資格を失った場合は、速やかに当組合に知らせなければならない。

第7条(組織)

- 当組合に「世話人会」「組合員総会」を置く。

- 「組合員総会」(以下「総会」とする)は当組合の最高意思決定機関であり、組合員その他をもって構成する。

「世話人会」は、1名の会長の他、当組合の目的達成のため活動する事に同意した組合員その他で構成される。

第8条(会長)

- 会長は、世話人会メンバーの中から、世話人会の過半数以上の出席による過半数以上の賛成により候補者を選出し、組合員総会で選任する。

- 会長の任期は1期2年とし、最長3期(6年)までとする。

(総会開催日から2年後の総会開催日までとする。) - 会長は原則として総会の議長を務めるものとする。

- 会長が任期途中で辞任した場合は、新たな会長の選任まで会長代行を置くものとする。

第9条(世話人会)

- 第3条の当組合の目的達成のため、原則として組合員の中から自薦他薦により世話人会メンバーを随時選出するものとする。

- 世話人会は、当組合を代表して、当組合の目的達成のために必要なあらゆる事項について審議し活動するものとする。但し、世話人会において総会での決議または報告の必要があると認められた事項については、総会で決議または報告するものとする。

- 世話人会はメンバーの呼びかけにより必要に応じて開催する。

- 世話人会の開催日時、場所は原則として組合員に告知し、特段の事情がない限り世話人会以外の組合員も出席し意見を述べる事ができるものとする。

- 世話人会が認めれば、組合員以外の者も参加できるものとする。

- 世話人会は当組合の目的のため率先して活動し、随時組合員の意思を吸い上げ、また、当組合の活動について適切な方法で組合員への情報共有に努めるものとする。

第10条(当組合の収支報告および金銭管理)

当組合は、当組合の年間収支報告書案および有限会社の決算書案を作成し、総会で承認するものとする。また当組合および有限会社が所有する資産の内、現預金の管理については会長以外の世話人会メンバーが行い、6年未満で他の者に交代するものとする。

第11条(組合員総会)

- 組合員定時総会は、組合員をもって構成し、年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは会長または会長代行が臨時総会を招集できるものとする。

- 総会に組合員は可能な限り出席するものとする。また世話人会は総会開催の告知に関し、できる限り努力をするものとする。

- 総会の決議事項で組合員は1組合員につき1議決権を行使できる。ただし組合員が議決権を行使できない場合、組合員の委任を受けた者が組合員に代わってその議決権を行使することができる。

- 世話人会が認めれば組合員の家族や第三者が総会に出席することができる。

- 総会出席者数は、会場出席、リモート出席、書面による出席を合わせた数とし、総会出席者数が総組合員の3分の1以上を超えれば総会は成立するものとする。

- 総会の決議事項は、総会出席者数の半数以上の賛成によって議決されたものとする。

- 総会開催時の総組合員数は、世話人会が判断するものとする。

- 総会の開催方法は、リアル開催、リモート開催、または世話人会が認めたそれ以外の方法または書面による開催とする。

- 総会の決議事項と報告事項は、以下のものとする。

(決議事項)

(1) 管理組合の解散または合併

(2) 「苦楽園大丸地区 組合費・道路使用初期負担金規則」(以下「組合費規則」)に定めた組合費等の金額

(3) 会則の変更

(4) 当組合の収支報告

(5) 共有不動産等の内、重要財産の一部又は全部の売却または譲渡

(6) 会長の選任または退任

(7) その他世話人会が総会での決議を必要と判断した事項

(報告事項)

(1) 世話人会メンバーの選出

(2) 行政との移管交渉

(3) 有限会社の収支報告

(4) 共有不動産等の一部の売却または譲渡

(5) 当管理地区内の個人または法人の資産で必要と思われるものの購入又は譲受

(6) その他世話人会が総会での報告を必要と判断した事項

第12条(退会)

1. 組合員は以下の事由によって当組合を脱退するものとする。

・売却、相続等の理由で当組合管理地区内の土地の所有権を失った場合

・所有する土地が第5条第1項。2項からはずれた場合

・当組合が解散する場合。

・その他 当組合が判断した場合

2. 退会者は脱退する事を速やかに当組合に伝えなければ、組合費を引き続き支払なければならない。

第13条(事業年度、会計年度)

当組合の事業年度および会計年度は1月1日から12月31日までとする。

第14条(有限会社苦楽園大丸地区管理会社)

- 有限会社は大丸土地倒産後、破産管財人から共有不動産等を取得するために当組合が設立した法人である。

- 有限会社が定款で定めた目的達成のための実務は当組合が行う。

- 有限会社の代表取締役の任期は2年とし、最長3期(6年)までとする。

- 有限会社の取締役候補者または社員候補者は原則、世話人会メンバーの中から世話人会で選定し、有限会社の社員総会で選任する。

- 有限会社は毎年1回当組合の総会において当組合の収支報告とあわせて決算報告するものとする。

- その他有限会社はその定款に拠るものとする。

第15条(組合費および道路使用初期負担金)

- すべての組合員は所定の組合費を負担するものとする。組合費の金額は、「組合費規則」のとおりとする。新規の組合員に限り、1回限りで所定の道路使用初期負担金を支払うものとする。道路使用初期負担金の金額は、「組合費規則」のとおりとする。

- 組合員は、上記の組合費、道路使用初期負担金を速やかに納入しなければならない。

- 第1、2項の金額は、諸般の事情を見ながら世話人会で必要に応じて改定案を策定し、第11条9項(2)の通り総会の決議によって金額を改定する。

- 総会で組合費等の金額改定が議決された場合、「組合費規則」を変更するものとする。

- 当組合は、一定期間組合費を未納している組合員に対し督促を行う。督促を無視したり、世話人会が未納の理由を正当とみなさない場合、未納分の組合費総額の5%を、未納組合費に加算して請求する事ができる。

- 組合員が組合費を未納したまま土地を他の者に売却や相続した場合、当組合は新たな所有者に未納分を請求することができる。

- 個々の組合員の組合費等の支払いおよび未納状況の情報については、会長、会計2名で管理するものとし、必要がある場合は会長または会計が指名する世話人メンバーに情報を共有するものとする。

- 組合費の徴収は「組合費規則」に拠るものとする。組合員から疑義や意見があった場合、組合員と当組合で誠実に話し合うものとする。

第16条(道路の掘削、水道の引き込み、境界線の確認)

組合員または当組合加入を前提とした個人や団体(又はその代理人)が、当組合管理地区内で以下の行為を行うときは当組合に事前に承認を得た上で、次の金額を当組合に支払うものとする。

- 道路の掘削4㎡以内 10万円

4㎡を超える場合は、1㎡につき2万5千円を上記金額に加算する。 - 上下水道管の引き込み

道路掘削目的が水道本管からの新規の上水道引き込みの場合 1件20万円

(敷地内に引き込み済の水道管を別の場所に引き込む場合 5万円) - 当管理地区内の道路と私有地との境界線の確定のための確認立会費用 2万円

第17条(外部への委託)

当組合は、目的達成のために必要と思われる場合、当組合の判断で外部に有償または無償で業務を委託することできる。

第18条(解散)

当組合はその目的を達成した時に解散する。残余財産あるいは負債について処分案を策定し、総会に諮り決定するものとする。

第19条(私道の通行)

当組合は第6条2の通り、組合員または組合員が所有する土地等の賃借人に大丸私道の利用を認めるものとする。また、組合員や賃借人にとって居住、生活、業務等のため必要と認められる個人、団体の必要に応じた通行は、これを認めるものとする。

ただし、大丸私道など共有財産等が老朽化等の理由によりその通行や使用に危険や支障があると判断された場合、可能な限り組合員に事前に通知した上で、通行や使用ができない措置を講じる場合がある。

第20条(道路利用等の禁止措置)

非組合員が何らかの事情で共有不動産等を利用(私道の通行や設備の使用)する場合は、当組合の了承を得た上で、当組合が求める使用料を支払うものとする。当組合の許可なく共有不動産等を利用した個人や団体などに対し、利用の禁止等の措置を講ずることができるとともに、損害賠償請求をすることができる。

第21条(無断駐車等の禁止)

- 当組合は、共有財産等において、当組合の許可なく駐車する自動車及び放置された動産等を除去、移動することができる。但し駐車行為等が一時的なものであり、かつ、その態様が、当組合の活動の妨げとならないことが明らかな場合はこの限りでない。

- 前項の場合、当組合は無断駐車車両の所有者又は使用者に対し駐車料金相当の損害金を請求することができる。

- 当組合は、共有財産等における、騒音、落書き行為等の迷惑行為を防止及び排除するため、警察への通報等適切な措置をすることができる。

第22条(天変地異等による不可抗力)

天変地異等の不可抗力で当管理地区の形状や組合員の構成、人数に大きな変更が生じた場合、当組合は組合員や行政等の関係機関と話し合いをしながら当規約の改正なしに規約外の必要な対策を講じることができる。

第23条(個人情報の取り扱い)

当組合は公平公正な組合費の徴収などの組合活動を円滑に推進するため組合員から必要な個人情報を得るものとする。ただし、取得した情報や個々の組合員の組合費等の支払い状況等については厳重に管理し、組合活動以外の目的で使用しないものとする。

第24条(規約規定外の協議)

上記規約に定められていない事項については、必要に応じて協議するものとする。

(附則)

第1条

2023年 9月17日の総会決議をもってこれまでの会則は廃止し、本規約を発効するものとする。

以上

組合費・道路使用初期負担金 規則

当規則は組合費・道路使用初期負担金の公平公正な徴収を行うため、これまで行われてきた徴収事例、実態にもとづきながらあいまいな基準を明確化したもので、苦楽園大丸地区道路管理組合規約第15条を補完するものである。

(組合費)

・規約第15条1項に定めた組合費は、苦楽園大丸地区道路管理組合の管理地区(以下「当組合管理地区」)内の所有土地に対して課すもので、当組合管理地区の道路等の管理、補修および将来の移管活動のために徴収するものである。

・組合費の金額は、年額3万6千円(=月額3,000円×12ヶ月)とし、2025年1月分より改定後の金額にて徴収する。徴収方法は、原則として組合員の指定口座からの毎月自動引き落としを原則とする。年額1万円の旧組合費の徴収は2023年度分までとし2024年度分の組合費は徴収しないこととする。ただし規約第11条9項(2)のとおり、総会の決議をもって金額を変更する場合がある。

・不動産の売却や譲渡などにより所有権が移転した場合、組合員が月払いを選択しており、かつ事前に管理組合(2ヶ月前まで)に連絡があった場合は、所有権移転が完了した月の翌月分以降の組合費徴収を停止する。年払いを選択している組合員については、所有期間が1年未満であっても年額全額を徴収し、未経過の組合費は返却しない。新たに組合員となる方(不動産の購入等による)は、所有権移転が完了した月分より組合費の徴収を開始する。

・組合費は、土地の広さ・筆数にかかわらず1住居表示の土地毎に、1口の組合費をその登記簿上の所有者である個人又は団体が負担する。ただし、自身の所有土地に居住している組合員が、別の場所で駐車場や倉庫など居住以外の目的で使用している土地を所有している場合、これらを一体と捉え、計1口として組合費を徴収する。

・所有する土地の用途(住居、倉庫、駐車場、農地、住宅用地、空地など)は問わない。

・1住居表示の土地を複数で共有している場合は、代表所有者が支払うものとする。

・当組合管理地区内に居住せずに土地を所有している場合、所有土地毎に組合費を支払うものとする。

・所有者が転出して空き地となった土地を、売り土地や宅地としての販売を前提として不動産業者等の団体が保有している場合、所有年数に応じて組合費を支払うものとする。ただし、その団体が1つの土地を複数の区画に分けて販売する場合、区画数にかかわらず、買い手がつくまでの支払い口数は1とする。

・不動産業者等の団体がその年の組合費をすでに支払っている場合でも、該当不動産を新たに購入した組合員は、組合費を支払うものとする。

・相続で不動産の所有者が変更になった場合、被相続人(前所有者)が支払った組合費は有効とし、相続人(現所有者)は被相続人が支払った後の分から支払うものとする。

・売却や相続等で不動産の所有者でなくなった場合、ただちに管理組合に連絡するものとする。連絡がなく管理組合が所有権移転の事実を把握していない場合、管理組合は前所有者を組合員と見なし引き続き組合費の支払いを求める場合がある。

(道路使用初期負担金)

・規約第15条1項に定める通り、当組合管理地区の土地を新たに所有した場合、団体、個人を問わず道路使用初期負担金として1回限り20万円を支払うものとする。ただし規約第11条9項(2)のとおり、総会の決議をもって金額を変更する場合がある。

・近親者からの相続で不動産を引き継いだ場合、すでに被相続者が道路使用初期負担金を支払っておれば、相続人の支払いは免除するものとする。

(その他)

・当管理地区の土地を売却した者や相続等で他人に譲渡した者、あるいは売買を仲介した業者は、新たな所有者(=新たな組合員)に対して、「苦楽園大丸地区道路管理組合」規約および本規則を周知徹底しなければならない。また、所有権が移転した事実を速やかに管理組合に知らせなければならない。

・仮に当規則の施工以前に当規則と異なる基準による徴収が行われていた場合でも、当規則を遡及して適用することはしないものとする。

・組合費等の金額の徴収の時期や方法、振込先口座などに関して変更が生じた場合、当組合は事前に速やかに組合員に通知するものとする。

・組合費や道路使用初期負担金の滞納がある状態で所有者が当管理地区内の物件を他者に売却や相続した場合、当組合は旧所有者に未納分を支払うよう働きかける努力をするものとするが、旧所有者から徴収ができなかった場合は、新所有者に対して旧所有者の滞納分を請求する事ができる。(当組合は新所有者を特定承継人とみなし旧所有者の債務を引き継いだものとみなす。)

・当規則の定めにない事項が生じた場合やその解釈に疑義が生じた場合は、組合員と管理組合との間で誠実に話し合い問題を解決するものとする。

・当規則について組合員の意見を取り入れながら、変更すべきと判断した場合は条文やその文言を変更、追加、削除するが、その場合は適切な方法で組合員に通知する。(ただし組合費等の金額の変更は、総会決議を必要とする。)

附 則

1 この規則は、2023年9月17 日の総会議決をもって発効するものとする。

2 本規則に定める組合費及び徴収方法は、2024年5月18日の総会議決により改定し、2025年1月1日からこれを適用する。